Latest Posts新着記事

ワーキングホリデー制度を利用して、多くの若い外国人が来日しています。ワーキングホリデーは就労を目的としたビザではありませんが、日本での滞在費を稼ぐため、アルバイトやパート社員として働く人も少なくありません。 ここでは「ワーキングホリデーで来日している外国人を採用したい」と考えている企業の担当者に向けて、採用前に知っておきたい知識や注意点について紹介します。

近年の相次ぐ外国人労働者受け入れ政策の展開によって、多くの日本企業が外国人の雇い入れを検討しています。 外国のなかでも大きな比重を占めるのが、お隣の経済大国・中国の人々です。今や日本よりもビジネスが盛んな中国では、鋭いビジネス感覚を持っている人が大勢います。 優秀な中国人を雇い入れたい場合、どのようなことに注意すべきなのでしょうか。 ここでは、中国人労働者を雇用するにあたり、大きな壁となる「コミュニケーションの問題」について紹介します。

日本の労働の中核を担う層は年々減っており、国内では労働人口の不足が表面化するようになりました。こうした中、注目されるようになったのが外国人労働者の受け入れです。 外国人採用に取り組む中で、どのような方法で優秀な人材を確保すればよいか悩む人事担当者も多いのではないでしょうか。本記事では、外国人採用に有効な手法と、面接時のポイント、採用後のミスマッチを防ぐための工夫について解説します。

人手不足で外国人労働者を雇用したいと考える企業が増えています。日本人の雇用と異なり様々な規制や知っておくべき条件があります。その一つに特定活動の指定書があります。特定活動の指定書とは何か、また外国人が就労できる方法について解説いたします。

中国にもゴールデンウィークと言われる大型連休は存在します。日本と同じように中国人はみな連休を心待ちにし、行楽や旅行を楽しんでいるようです。 特に、この時期に海外旅行をする中国人は非常に多く、近隣国である日本にもたくさんの観光客が訪れます。 しかし一方で、日本で働いている中国人が、この時期に帰省してしまうケースがあります。中国人スタッフにシフトを依存している店などは、シフトが埋められず経営が回らないといったリスクもあるのです。 なぜそのような事が起こるのでしょうか。 中国におけるゴールデンウィークについて、詳しく掘り下げてみました。

外国人を就労させるにあたって就労ビザの取得が必要だということは多くの方がご存知かと思います。しかし持っているビザが「家族滞在ビザ」であっても就労は可能なのでしょうか?家族滞在ビザの概要と就労可否、就労ビザへの変更方法について詳しく解説いたします。

外国人を雇い入れる事を検討している方が知っておきたいのが「特定技能ビザ」です。2019年4月からスタートした新しい在留資格ですので、まだ詳しくご存じない方も多いことでしょう。人手不足が深刻化している業種に新たに解禁になった特定技能ビザについて詳しく解説いたします。

求人募集をかけても応募がない…入社しても長く続かない…といった悩みなどから、労働者不足に悩む企業も多いかと思います。そんな中注目されているのが外国人労働者の雇用です。 日本人を雇用する際と異なる点も多く、クリアすべき条件があります。外国人が日本で就労するための条件や具体的な方法について解説します。

外国人労働者の採用トラブルで多いのが、認識の違いや日本の常識が通じないことですが、それらの原因は採用した人物個人の問題ではありません。 採用した外国人労働者の人間性ではなく、国の違いから生まれる文化の違いであることが多いです。 ここでは、外国人労働者を採用するうえで考慮すべき『文化の違い』について解説します。

年末調整とは、会社が会社員本人に代わって、所得税の過不足調整手続きを代行するものです。年末調整は、お金に関わる手続きであるため処理を行なう上でミスは許されません。 しかし、外国人労働者を初めて雇う企業の人事担当者のなかには「年末調整の手続きがよくわからない」と悩む人もいるのではないでしょうか。 ここでは、外国人労働者の年末調整について、人事担当者が押さえておきたい基礎的な知識を紹介します。扶養控除や年末調整に関わるイレギュラーな対応に関しても解説しているので、ぜひ参考にしてください。

少子高齢化により、人口が減り続けている日本の労働力不足は深刻です。女性や高齢者の雇用も積極的に行われてはいますが、それでも人手不足の抜本的解消には程遠いのが現状でしょう。 一方で、日本に留学する外国人は現在27万人を超えており、まだまだ増え続けています。それにともなって、こうした外国人留学生をアルバイトとして採用したい、と考える日本の大手企業も増加傾向にあります。 しかし、企業側が外国人労働者をアルバイトとして採用したいと思っても、労働条件やチェック項目に不明点が多く「なかなか行動に移せない」というケースが多く見られるのが現状です。 そこで、本記事では外国人留学生をアルバイトとして雇用するための方法をご説明いたします。

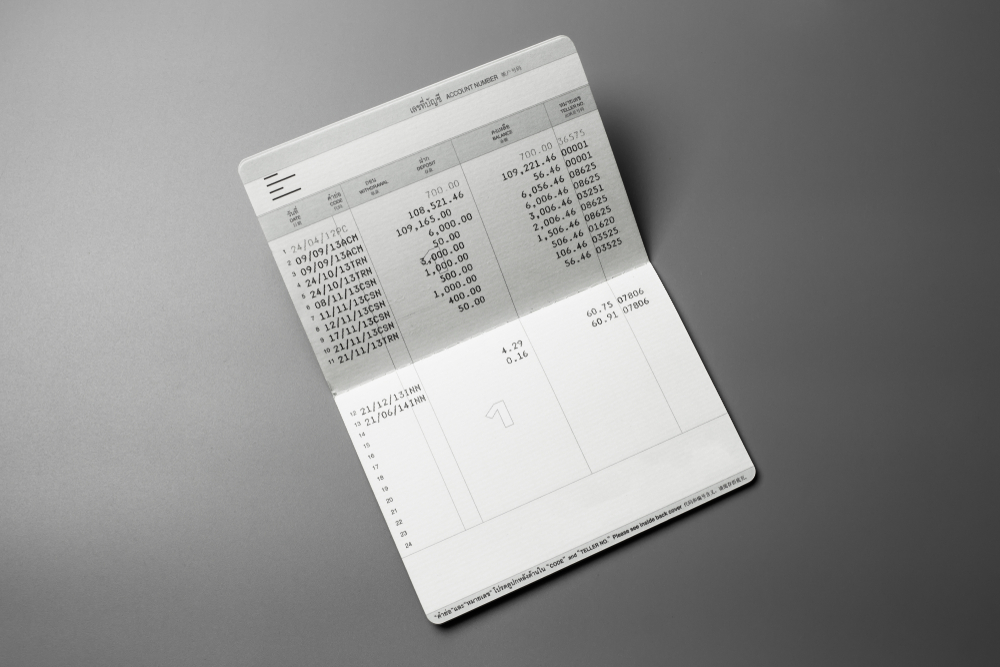

雇い入れた外国人労働者が初めて日本で働く場合、自身の銀行口座を持っていないことは珍しくありません。銀行口座がないと、会社から給料の振り込みができません。 ここでは、企業の人事や労務担当者に「外国人労働者の銀行口座開設の手続きや基礎知識について」「おすすめの銀行」などを紹介します。

外国人労働者の雇用を検討する際に大きな壁となるのが、「言語の壁」への不安です。 たとえば製造業やサービス業は人手不足で外国人労働者を必要としていますが、一方で「製造ミスにつながったら」「クレームに発展したら」などの不安が生まれます。 実際に外国人労働者を雇い入れている企業は、どのような対処を行っているのか、政府による対策とともにご紹介します。

仕事をする上で「税金」は切っても切り離せないキーワード。雇用する側は「源泉徴収」等の書類のやり取りがありますよね。では、外国人を採用・雇用する際の、当該外国人に課せられる税金はどうなのでしょうか。そこで、外国人の税金について解説します。

人手不足に悩む企業にとって、外国人労働者は非常に大きな助けになるのではないでしょうか。特に、隣の国である中国は身近な存在なため、中国人を雇用する企業も多いでしょう。 しかし、隣の国とはいえ、中国人の考え方や文化は日本人とは全く異なります。 ですから、日本人スタッフと同じように中国人に接してしまうと、大きな失敗を招くことになるでしょう。 そこで、中国人の特徴や接し方について、ここでは詳しく見ていきたいと思います。 これから中国人を雇用する予定がある方や雇用した中国人への接し方に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。

インターネット環境が整備されるようになった現代、日本と世界との距離は急速に縮まりました。 私たち日本人をとりまく職場環境も大きく様変わりし、日本で仕事をする外国人労働者も増えてきました。外国人材の就業増加に伴い、仕事に対する外国人の考え方が日本人には理解ができず、混乱をきたすケースも増えています。 外国人がどう考え、何を求めているのかを日本人が知ることで、双方にとってより良い職場環境づくりが前進します。ここでは日本人と外国人の「職場における相互理解」をどう進めるべきかを考えていきましょう。

グローバル化が進展するにつれて、外国人の研修生・技能実習生を受け入れる企業が増えてきています。対して、企業が外国人を受け入れて育成をするにあたり、心配になるのが教育のためのコストです。 そのような事情をサポートするために、外国人の人財を迎える企業に対して、国から補助金や助成金を支給する制度があります。 研修生や技能実習生を受け入れたい場合、どのような資金的な援助が受給できるのか、補助金・助成金の種類を知っておいた方が良いでしょう。具体的な制度から、申請時の注意点までを解説します。

少子高齢化社会と近年のグローバル化により、高度な技術や専門的なスキルのある外国人労働者の正社員雇用を積極的に実施する会社が増えています。 しかし、日本国籍を有しない外国人の雇用には、確認事項がいくつかあります。外国人マンパワーを法に適して雇用するにはどのような注意が必要となるのでしょうか?

多くの在留外国人が目指す、憧れのビザのひとつに「永住権」があります。永住権を得ると、他の在留資格とは一線を画す魅力的な待遇が多く受けられます。 しかし、取得の要件や手続きは非常に厳しく、煩雑です。外国人のビザ取得を支援する日本人でも、理解が難しい点が多々あります。 ここでは、永住権を取得したい外国人や、外国人を支援する日本人に向けて、永住権の取得に関わるメリットや要件、ビザ申請の流れを詳しく解説します。

日本で暮らす外国人が、帰国を行うパターンは主に2つあります。「本帰国」と「一時帰国」です。本帰国の場合は、一時帰国と違って退職が伴います。 そのため、外国人労働者を雇い入れている企業の担当者は、帰国と合わせた退職の手続きについても理解しておくことが必要になります。 ここでは、退職を伴う「本帰国」の場合と、里帰りなどの際の「一時帰国」の場合の手続きを解説します。

日本で働く労働者は、みな、「労働法」によって同等の権利が約束されていて、外国人労働者であっても同じです。賃金については、彼らの国のレートに合わせた賃金で雇用できるわけではありません。 定められた最低賃金、または、特定最低賃金よりも低い賃金で労働させると違法となり、罰金刑も科される可能性もあるため注意が必要です。外国人労働者の雇用を検討するうえで、知っておくべきポイントをご紹介します。

日本企業において中国人財が活躍する時代となりました。企業における生産性の向上や、事業成長のためにも必要とされています。しかし、一方で、中国人と一緒に仕事をする上で問題も生じています。 それは、職場におけるストレスです。中国人特有の仕事に対する考え方や価値観、行動が日本人にとっては不慣れなところもあり、従業員のストレスが蔓延している職場も少なくありません。 なぜストレスは生まれてしまうのか、どうすれば中国人の労働者と上手く仕事ができるのかを解説していきます。

サービス業は、お客様と直接やり取りをする職業のひとつであり、接客力の有無が売上を左右するといっても過言ではありません。では、「売上につながる接客」とはどのようなものでしょうか。 ここでは、サービス業に大切なこととして気を付けたいポイントをまとめています。その中でも「サービス業で基本となるマナー」「売上アップにつながる接客のポイント」「NGな接客」について紹介しています。また、サービス業の魅力や適している人材について、採用に役立つ情報もピックアップしています。

現代の日本企業において、国内のマーケットだけではなく、海外市場への進出や外国人をターゲットにしたビジネス展開は欠かせないものとなりました。 そこで必要とされるのがグローバル人材です。グローバルに活躍する人材を雇用することは、これからの企業活動において、重要な戦略のひとつとなるでしょう。 今後、外国人を採用したり育成したりする際、グローバル人材について理解を深めておく必要があります。そこで今回は、グローバル人材の定義について詳しく解説します。

世界的にみても日本語は習得するのが難しい言語であると言われています。 そんな中でも、中国人は漢字という共通の文字を使うため、他の外国人と比べると日本語を使えるようになるのは早いとされていますが、半面、漢字の意味の違いや文法などにとまどうことも多いようです。 中国人にとって日本語の何が難しいのか、中国人を雇用する企業がどういったことに配慮すれば良いかについて解説していきます。

外国人労働者を受け入れるためには、さまざまな規律を守る必要があります。法律で受講が義務付けられている養成講習は、監理団体や労働者受け入れ機関が規律の知識を学ぶためのものです。 技能実習生の受け入れに関わる担当者や責任者は、講習のルールや仕組みについて知っておく必要があります。 今回は、養成講習を受けなければならない対象者や、それぞれの講習内容と受講する際に注意したいポイントについて解説します。

人材不足を解決するため、または海外進出を図るために、外国人労働者を採用する企業が増えています。 外国人を雇用する際、メリットもある一方で問題も生じます。その第一関門が、面接です。特に外国人採用にに慣れていない採用担当者にとって、何に注意を払って面接すれば良いのか、不安に思うことが多いのではないでしょうか。 面接で失敗すれば、採用後にトラブルを招いてしまう可能性もあります。円滑に面接を行うためにはどうすれば良いのでしょうか。3つの注意点をまとめてみました。

円安の影響もあり、現在日本を訪れる外国人観光客が一気に増えています。飲食店や観光施設などでは、インバウンド需要に対応するため、人材を採用し教育をする機会も増えていることと思います。ここでは、接客の質を高めるための必須の接客マナーについてまとめています。また、外国人スタッフを教育する際のポイントもお伝えしていきます。